こんばんわ。くらげです。

講師として参加してきました

昨日は「人生ハードモードの人に贈るトークイベント「雇用の前にあるもの」アクティビストと語る福祉と疎外の現在」に講師として参加してきました。

参加者・関係者皆様及び代打を任せていただいたわかり手さん、ほんとうにありがとうございました。

雇用の前にあること

今回のテーマは「雇用の前にあること」ということで様々な困難を抱えた人の「就労支援」を考えつつも、「現状」から「就労」ための「中間」をどうするかを議論したい、ということでした。

確かに就職は最大の福祉と言われますが、そこにたどり着くためのハードルが高すぎる問題が横たわっており、その谷間は広く深く棘が刺さっている、という。

今回のイベントの提唱者である一柳さんはサッカーコートに喩えて「中盤のフィールドをどうパスするか」という問題提起をされておりましたが、今回のイベントでは中盤戦をイマイチ深められなかったかな、という反省はあります。何度も話し合って深めていければいいのですが(意訳:また講師として参加させろ)

中盤を自動的に乗り越えた幸運

ボク自身も今回のイベントで考え直したのは、ボク自身がなぜまがいなりにも就職できているか、ということですね。もちろんボク自身の能力・努力はあるのですが、一番大きなターニングポイントは本当に「運」としか言いようのないものです。

ろう学校に転校できたのも母に母の知人が「くらげさん、ろう学校に行った方がいいんじゃない?」と一言かけてくれたからだし、今の仕事場も本を売り込みに行ったらなんやかんやで就職出来た。やはり運ですね。

ろう学校に転校するということはそれそのものが「中盤」を飛び越えるだけの威力があるレールに載れることです。それが本当に無自覚的に出来てしまったことは本当に人生で大きなことでした。

ただ、運は「きっかけ」の裾野が広ければ広いほどひっかかりやくすなります。だから、福祉なりなんなりの網の目を細かくしていくことは「運のいい人」を増やすていくことになるのだろうな、と。

「中盤」をどう埋めるか・戦うか

ただまぁ、そういう「レール」の載って生きざるを得ない、というのはどうにも個々人の生き方を「社会」なり「国」なりが狭めてしまう、というのはありますよね。また、レールに載れない人は如何するのか、という問題もあって。

そういう意味でも一柳さんが言っていた中盤を「司法」「医療」「居場所作り」なりで固めて行く、というのはとても大事なことだと改めて感じました。

リアルな問題として再確認した

いやまぁ、話が本当に多岐にわたって全然まとまらなくてアレだったんですけども、参加者も含めまして「現在の日本の福祉」のはざまで苦しんでいる人がいる、という「リアル」を共有できたとは思ってて、今回のイベントは最近生ぬるいところでそこそこ満足していたボクにとっても本当にいい刺激になりましたね。

まぁ、全然語り尽くせてないですねけど、最後にボクのレジュメを晒して今回終わりにします。

レジュメ

「人生ハードモードの人に贈るトークイベント「雇用の前にあるもの」アクティビストと語る福祉と疎外の現在」

– くらげについて

– そこらにいるリーマンです。

– 3つ障害あり

– 聴覚障害

– こう見えても重度聴覚障害

– ろう学校卒

– 補聴器と人工内耳というものをつけている

– ADHD

– 29歳の時に発覚

– 聴覚障害の二次障害だと思ったらADHDでした

– 双極性障害

– ADHDが発覚したことで怪しくはあるけども診断書ではこれ

– まぁ、これはこれで体調は安定してる

– くらげの職歴について

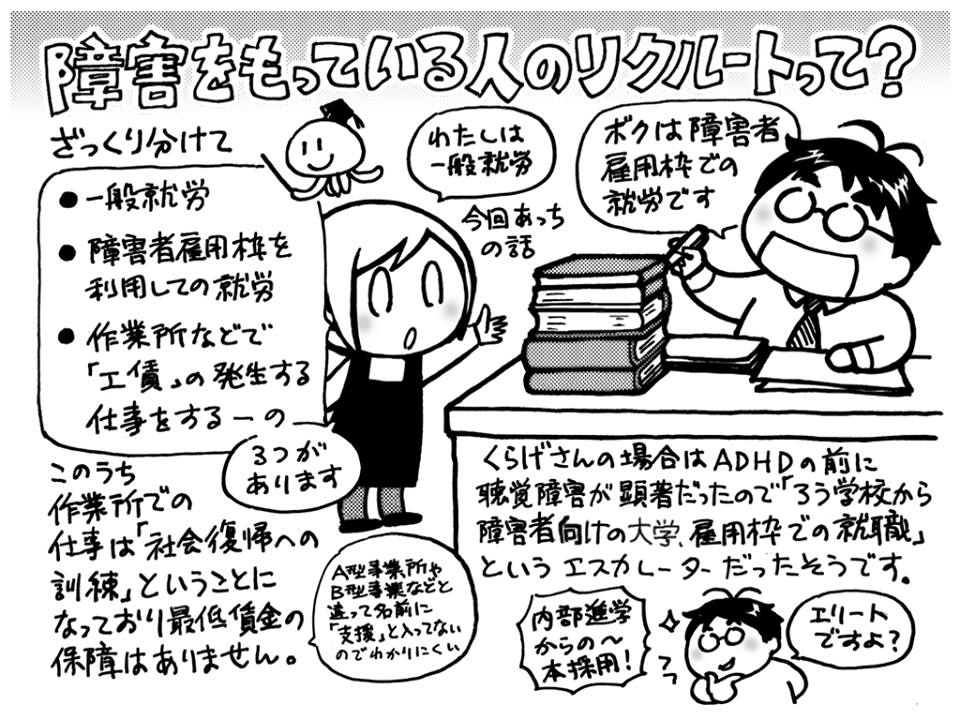

– ろう学校→障害者のための大学→障害者雇用で行政へ

– 当時のろう者のエリートコース

– そもそもろう学校が障害者雇用狙いのところはある

– 行政の仕事、できないわけではなかったけどなんかうまくいかない

– 聴覚障害の上でのサポートはしてもらっていたけど、ケアレスミスがなくならない

– 聴覚障害の支援をしてもらえばしてもらうほど申し訳なくなる→ミスが増える

– 同時に私生活も非常に荒れ始める。

– 体調を崩して出勤できなくなる。

– 精神科に通院→休職→退職の黄金ルート。

– 再就職目指して就労移行支援事務所に入所。

– (その間に本を出すことに成功)

– これはこれでいろいろあったけど今回は割愛

– そろそろ失業保険も切れるというところで再就職成功

– 聴覚障害者向けの事務職だった

– 再就職したけど仕事はあまりうまくいかなかった

– ここでも聴覚障害のサポートはしてもらったけど...

– ADHDが発覚。ストラテラとコンサータがでる。

– これで一気に仕事が楽になりました。特に眠気。

– あと、集中力というか仕事中の奇行に自覚的になる

– なんやかんやと持ち直して今でもサラリーマンしてます

– 「雇用の前にあるもの」について

– ろう学校という福祉

– 中2のとき普通学校に耐えきれずろう学校に転校

– 母の知人が「くらげさん、ろう学校に転校したら?」

– 母(難聴者)、「ろう学校ってなに?」

– この時点で「福祉」のレールに(意識せずに)乗った

– ろう学校は「障害者雇用」の草刈り場

– あまりにもひどいのはさておき

– この時点で強烈な「社会保障」になっている

– 最初から「障害者」であったアドバンテージ

– 使えるものはなんでも使え、というけれども

– 大人になってから「あなたマイノリティですよ」は辛い

– 自分がADHDとわかって意外と動揺した

– 彼女が発達障害で聴覚障害でもこれ

– 「健常者」が『マイノリティ』に「転落」するのは更に辛いだろう

– マイノリティに対する「知識」がない

– 子供時代から「マイノリティ」でも辛い

– とはいえ、小さい頃からマイノリティでも楽ではない

– 特に周囲に「知識を与えてくれる」(=メンター)がない場合

– 使えるものは使えと言っても「ある」のを知らないものは使えない

– ここを突き詰めると「勉強する力」になる

– ネットで自分に必要なことを調べるのも「勉強」

– 知識欲、と言い換えてもいい

– 勉強する力は自身を「福祉」を結びつける

– マイノリティは「勉強」を覚える機会が少ないのでは?

– 就労支援の前に「学ぶ力」をどう鍛えるか?

– 学歴、という意味ではなくて

– まとめ

– マイノリティであることを最大限活かすには「なんらかのレール」が必要

– このレールがないマイノリティ属性も多いけど

– その「レール」に乗るためには「知識」が必要

– 小さい頃から周囲がお膳立てしてくれるケースもあるけど

– 知識を蓄えるためには「勉強する」力を育てる必要がある

– 雇用の前に「学ぶ力」を育てる機会の充実。

– 学校がマイノリティに対してもしっかり機能してくれればいいのだが

– 一度落ちこぼれると救済手段がない

踏ん張りましょう

皆様、スタートとゴールを繋ぐ「中盤」を大切にしつつ踏ん張りましょう。では。